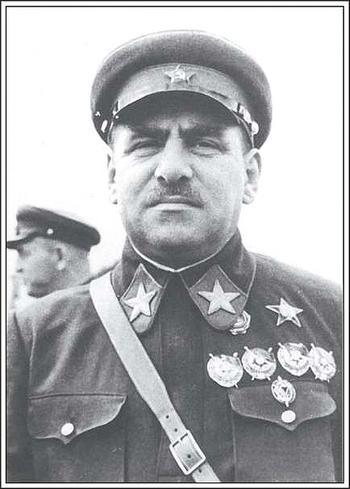

Васи́лий Константи́нович Блю́хер (19 ноября [1 декабря] 1890, Барщинка, Ярославская губерния, Российская Империя — 9 ноября 1938, Москва, СССР) — советский военный, государственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза (1935), кавалер Ордена Красного Знамени № 1 (1918) и Ордена Красной Звезды № 1 (1930). В 1938 году был арестован в ходе массовых репрессий в РККА и 9 ноября 1938 года умер от пыток на следствии в Лефортовской тюрьме. Через три года после смерти Сталина в марте 1956 года реабилитирован. Прадеда Блюхера, крепостного, отданного в солдаты и вернувшегося с Крымской войны со многими наградами, помещик назвал Блюхером по фамилии знаменитого прусского фельдмаршала времён наполеоновских войн. Прозвище со временем превратилось в фамилию. В Европе бытовала версия, что Блюхер является завербованным красными ротмистром австро-венгерской армии графом Фердинандом фон Галеном, попавшим в русский плен в 1915 году. Василий Блюхер родился в деревне Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губернии (современный Рыбинский район), в крестьянской семье. Отец — Константин Павлович Блюхер. Мать — Анна Васильевна Медведева. Василий был первым ребёнком в семье. Всего в семье было четверо детей. В 1904 году, после года учёбы в церковно-приходской школе, отец увёз Блюхера на заработки в Петербург. Блюхер работал «мальчиком» в магазине, чёрнорабочим на Франко-Русском машиностроительном заводе, откуда был уволен за участие в рабочих митингах. В поисках заработка приехал в Москву. В 1909 году поступил слесарем на Мытищинский вагоностроительный завод под Москвой. В 1910 году за призыв к забастовке был арестован и приговорён к тюремному заключению. В 1913—1914 годах работал в мастерских Московско-Казанской железной дороги. С началом Первой мировой войны в августе 1914 года взят по мобилизации на военную службу в городе Москве. Пробыв две недели в 93-м запасном батальоне, 30 сентября 1914 года прибыл в 56-й кремлевский запасной батальон (командир полковник Гондель) в 3-ю роту поручика Андреева. 27 октября 1914 года с маршевой ротой направлен в 5-ю пехотную дивизию. 16 ноября 1914 года поступил на пополнение 19-го Костромского полка 5-й пехотной дивизии 9-й армии, рядовым, зачислен в 4-ю роту (командир роты капитан Гузиков) 1-го батальона (командир батальона подполковник Шумаков). В день, когда Блюхер был определён в 4-ю роту 1-го батальона, Костромский полк стоял во втором эшелоне боевой линии юго-восточнее Кракова. 20 ноября 1-й батальон и в его составе 4-я рота переместились от села Гдув в деревню Збышовку. За боевые отличия награждён двумя Георгиевскими крестами и медалью, произведён в младшие унтер-офицеры: Спустя почти семь с половиной месяцев, приказом по полку от 2 июля 1915 года № 185 Блюхер был награждён Георгиевской медалью IV степени за номером 313935. В графе «время оказанного подвига» дата стоит — 28 ноября 1914 года. Что же касается Георгиевских крестов III и IV степени и звания младшего унтер-офицера, в приказах по полку упоминаний об этом не обнаружено, хотя в таких приказы скрупулёзно отмечались все награждения и присвоения воинских званий. Приказы за период пребывания Блюхера в полку сохранились полностью, так же, как и за последующий период, когда он находился на излечении в госпиталях. Зато есть фотография солдата Блюхера, она публиковалась во многих книгах, брошюрах, журналах, газетах. На фотографии Блюхер — рядовой: на погонах не видно двух лычек, положенных младшему унтер-офицеру, на груди одна Георгиевская медаль и на поясной портупее — сабля. Фотоснимок сделан, скорее всего, в июле 1915 года (ведь Василий Блюхер награждён медалью, согласно приказу № 185, 2 июля 1915 г.). Эта фотография — ещё одно неоспоримое подтверждение того, что Блюхер Георгиевскими крестами III и IV степени не награждался и звания младший унтер-офицер не получал.. 8 января 1915 года на реке Дунаец под Тернополем Блюхер был тяжело ранен разорвавшейся гранатой в левое бедро, левое и правое предплечья. Был разбит тазобедренный сустав, из-за чего левая нога стала короче на 1,5 см. В бессознательном состоянии доставили его в армейский полевой госпиталь. Восемь больших осколков было извлечено из его тела. Сильно были повреждены обе ноги. Осмотрев храброго солдата, профессор Пивованский произвёл очень сложную операцию и приложил все усилия, чтобы спасти ему жизнь. Блюхера дважды выносили в морг как умершего. Из города Белая Церквь Василий Константинович был направлен в Московский военный госпиталь имени императора Петра I. Однажды госпиталь посетил царь Николай II. Вследствие полученных ранений, в марте 1916 года Блюхер был уволен из армии врачебной комиссией главного военного госпиталя с пенсией первого разряда. C апреля 1916 года работал в Казани в гранитной мастерской, затем временно устроился на Сормовский судостроительный завод (Нижний Новгород), затем переехал в Казань и стал работать на механическом заводе Остермана. В июне 1916 года он вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, партбилет № 7834693. Февральскую революцию Блюхер встретил в городе Петровском Казанской губернии, где он работал слесарем-мотористом на маслобойном заводе. В мае 1917 Блюхер переехал в Самару и познакомился с В. В. Куйбышевым, который отправил его в 102-й запасный полк для агитации, где он был избран в полковой комитет и городской Совет солдатских депутатов. К началу Октябрьской революции рядовой 102-го запасного полка Блюхер являлся членом Самарского Военно-Революционного Комитета. После установления Советской власти в Самаре он стал помощником комиссара Самарского гарнизона и начальником губернской охраны революционного порядка. Блюхер был активным участником Гражданской войны, в 1918 году во главе отряда направлен на Южный Урал для борьбы с частями войскового атамана Оренбургского казачества полковника А. И. Дутова. Сводный отряд самарских и уфимских красногвардейцев, которым руководили двое: командир — В. К. Садлуцкий и комиссар — В. К. Блюхер, выступил из Самары в конце ноября и 3 декабря 1917 года прибыл в Челябинск. Сводный отряд через неделю был отозван в Самару. Блюхер остался в Челябинске и возглавил Челябинский Военно-революционный комитет. Войска Блюхера разбили Дутова и взяли Оренбург 31 января 1918 года. Войска Блюхера продолжили теснить казаков и в марте 1918 года был взят центр 2-го военного округа Оренбургского войска города Верхнеуральск. Дутов с остатками своей армии временно укрылся в Тургайской степи. До 11 апреля 1918 года Оренбургское Казачье Войско во главе с А. И. Дутовым вело успешные партизанские действия против отрядов большевиков, в том числе против отряда Блюхера (в котором преобладали уфимские татары). Затем войско отступило в город Тургай — столицу Тургайской области. В апреле 1918 года казаки 1-го военного округа Оренбургского войска, действовавшие вне связи с Дутовым, блокировали Оренбург и этим прервали связь с советским Туркестаном. Для борьбы с дутовцами в районе Оренбурга направлен В. К. Блюхер и подчинённые ему: красногвардейский отряд под командованием С. Я. Елькина, Екатеринбургский эскадрон кавалерии, Челябинская батарея, сформированная из железнодорожников Челябинского узла, и вновь сформированный в Екатеринбурге 1-й Уральский пехотный полк, состоящий из рабочих-добровольцев и привлечённых на службу кадровых офицеров старой армии. 23 мая 1918 года отряд Блюхера, двигавшийся по железной дороге через Самару, подошёл к осаждённому Оренбургу и установили связь с его гарнизоном. 26 мая Блюхеру поступили сведения, что в Челябинске произошёл мятеж пленных австро-венгерской армии (Чехословацкий корпус), временно располагавшихся в городе. В июне 1918 года командование войсками, сосредоточенными в районе Оренбурга, после разногласий В. К. Блюхера с большинством главкомов других отрядов перешло к Г. В. Зиновьеву. 23 июня товарищ Зиновьев приказал Блюхеру начать наступление вдоль железной дороги Оренбург — Бузулук. Вскоре, ввиду возможности окружения наступающих против Чехословацкого корпуса красных войск казаками, Блюхер принял решение отвести отряды в Оренбург. В Оренбурге к этому времени собралось около 20 различных по численности отдельных красных отрядов. 3 июля 1918 года казаки, при поддержке белочехов, овладели Оренбургом, большинство красных отрядов отступили в Туркестан, а Уральский отряд Блюхера (пехоты — 700, кавалерии — 50, пулемётов — 16, орудий — 4) пошёл на север на соединение с Красной Армией. Летом 1918 года рабочие отряды Южного Урала, действовавшие в районе Оренбург—Уфа—Челябинск, оказались в результате мятежа Чехословацкого корпуса и освободительного движения оренбургских казаков (казаки освободили свою столицу — город Оренбург и др. города и станицы от большевистских вооружённых отрядов) отрезанными от районов снабжения и регулярных частей Красной Армии и перешли к партизанским действиям. К середине июля партизанские отряды (1-й Уральский И. С. Павлищева, Богоявленский М. В. Калмыкова, Южный Н. Д. Каширина, Троицкий Н. Д. Томина, Верхнеуральский И. Д. Каширина и др.), теснимые казачьей армией Войскового атамана А. И. Дутова, стоявшего во главе Оренбургского Казачьего Войска, отступили в Белорецк. Здесь на совещании командиров 16 июля было принято решение объединить силы в сводный Уральский отряд и пробиваться через Верхнеуральск, Миасс, Екатеринбург навстречу войскам Восточного фронта. Главнокомандующим был избран Каширин, его заместителем — Блюхер. Выступив в поход 18 июля, отряд за 8 дней с ожесточёнными боями дошёл до района Верхнеуральск — Юрюзань, но из-за недостатка сил (4 700 штыков, 1 400 сабель, 13 орудий) был вынужден вернуться в исходный район. 2 августа раненого главкома Каширина сменил Блюхер, который реорганизовал отряды в полки, батальоны и роты и предложил новый план похода: через Петровский, Богоявленский и Архангельский заводы на Красноуфимск, чтобы можно было опереться на рабочих, получить пополнения и продовольствие. Начав поход 5 августа, отряд к 13 августа с боями преодолел Уральский хребет в районе Богоявленска (ныне Красноусольск), присоединил Богоявленский партизанский отряд М. В. Калмыкова (2 тыс. чел.), а затем, 17 августа, Архангельский отряд В. Л. Дамберга (1300 чел.) и другие силы. Сводный отряд Южноуральских партизан вырос в армию, имевшую в своём составе 6 стрелковых, 2 кавалерийских полка, артиллерийский дивизион и другие подразделения (всего 10,5 тыс. штыков и сабель, 18 орудий), с железной воинской дисциплиной. 20 августа армия разбила в районе Зилим и Ирныкши белогвардейские части. 27 августа форсировала с боями реку Сим у села Бердяниной Поляны, заняла станцию Иглино (12 км восточнее Уфы) и, разрушив участок железной дороги Уфа — Челябинск, на 5 дней прервала сообщение белых с Сибирью. К 10 сентября, нанеся новые поражения врагу (на реке Уфе, у села Красный Яр и др.), армия вышла в район Аскино, у села Тюйно-Озёрская прорвала кольцо окружения и 12-14 сентября соединилась с передовыми частями 3-й армии Восточного фронта. Спустя 10 дней армия (в составе 6 полков пехоты, 3 полков конницы, общей численностью около 10 тысяч штыков и сабель и 18 трехдюймовых орудий) прибыла в город Кунгур, где её основная масса влилась в 4-ю Уральскую (с 11 ноября 1918 — 30-ю) стрелковую дивизию. В течение 54 дней армия Блюхера прошла свыше 1 500 км по горам, лесам и болотам, провела более 20 боёв, разгромила 7 вражеских полков. Дезорганизовав тыл белогвардейцев и интервентов, она содействовала наступлению войск Восточного фронта осенью 1918 года. За успешное руководство героическим походом Блюхер первым среди советских военачальников был награждён орденом Красного Знамени. В наградном листе ВЦИК от 28 сентября 1918 года говорилось: «Бывший сормовский рабочий, председатель Челябинского ревкома, он, объединив под своим командованием несколько разрозненных красноармейских и партизанских отрядов, совершил с ними легендарный переход в полторы тысячи вёрст по Уралу, ведя ожесточённые бои с белогвардейцами. За этот беспримерный поход тов. Блюхер награждается высшей наградой РСФСР — орденом Красного Знамени под № 1». 4-я Уральская дивизия получила приказ занять пункты по линии Богородское—Суксунское—Осиновское и изготовиться для наступления в направлении Красноуфимск—Бисертский завод с целью перехватить Западно-Уральскую железную дорогу у станции Гробово-Шемаха. 27 сентября Блюхер доложил командарму Берзину: части дивизии заняли Молебский завод. После ожесточённых сражений были взяты большое село Богородское и город Красноуфимск. 4-я Уральская выбила белых за реки Сылва, Батам, Бисерть, Уфа. Положение на фронте ухудшалось. Обескровленные полки 4-й Уральской дивизии не могли удержать фронт. Было принято решение: сократить линию фронта и занять выгодные оборонительные рубежи. Блюхер приказывает командирам бригад отвести свои части на позиции по реке Сылва. В начале ноября Блюхер заболел. Открылись старые раны. Медицинская комиссия, обследовавшая начдива, отметила: «В области левого тазобедренного сустава спереди тянется рубец размером 30 см. В отдельных местах повздошная кость раздроблена и части её удалены при операциях. Движения в области сустава ограничены во все стороны. При непродолжительной ходьбе появляется боль в поражённом месте». В конце ноября 1918 года Василий Константинович уехал в родную Барщинку. Вернувшись из отпуска, Василий Блюхер вступил в командование 30-й стрелковой дивизией в самый разгар ожесточённых боёв за города Кунгур и Пермь. 19 декабря белые подошли к Кунгуру. К вечеру 21 декабря Кунгур был оставлен. Блюхер разделил дивизию на три группы, которые медленно отходили в направлении заводов Юго-Камского, Бымовского, Бизярского и Юговского. 31 января 1919 года Блюхер отзывается с 30-й дивизии и назначается помощником командующего 3-й армией (командующий 3-й армией — Сергей Александрович Меженинов). Штаб Красного Восточного фронта, осознавая, какую опасность для РСФСР таит возможное соединение армий Колчака с северными интервентами, принимает решение о срочном создании в тылу глубоко-эшелонированной обороны — системы укреплённых районов. Одним из таких укрепрайонов должен стать город Вятка с его военным гарнизоном. Начальником гарнизона и обороны Вятско-Слободского района был утверждён Блюхер, который одновременно оставался помощником командующего 3-й армией. Блюхер прибыл в Вятку 3 апреля 1919 года. Для управления Вятско-Слободского района был утверждён Военный совет (тройка) в составе В. К. Блюхера, С. А. Новосёлова, В. Ф. Сивкова. В середине июня Блюхер доложил РевВоенСовету 3-й армии, что оборудование Вятско-Слободского укреплённого района закончено. Василий Блюхер обратился к командарму с просьбой об освобождении от должности начальника гарнизона и обороны Вятско-Слободского укрепрайона и направлении на действующий фронт. Меженинов просьбу не удовлетворил, Блюхер был назначен командующим Пермским укреплённым районом. 6 июля 1919 года командующий войсками 3-й армии Восточного фронта издал приказ № 0158 о формировании 51-й стрелковой дивизии, начальником которой назначен Блюхер. 51-я стрелковая дивизия с боями прошла путь от Тюмени до озера Байкал. 51-я стрелковая дивизия Блюхера, освободив 6 августа Тюмень, рвалась вперёд — за реку Тобол, к городам Тобольску и Ишиму. 151-я её бригада, в частях которой находился начдив, форсировала Тобол. 152-я бригада, круто повернув от Тюмени на северо-восток, вела ожесточённые бои с белогвардейцами и к началу сентября овладела Тобольском. 153-я находилась в резерве. Она осталась в Тюмени в распоряжении штаба дивизии. В середине сентября 1919 года колчаковцы начали контрнаступление против 3-й армии. В результате прорыва фронта в трудную ситуацию попадает 29-я стрелковая дивизия. Одна из её бригад была полностью разбита, в результате чего создалась угроза захвата белыми города Ялуторовска. Командарм 3-й армии приказывает Блюхеру срочно перебросить в этот район из Тюмени 153-ю бригаду, передав её в оперативное подчинение начдива-29. К этому времени 151-я бригада подошла к городу Ишиму и сосредоточивала силы к его охвату. И тут Блюхер узнаёт, что вместе с бригадой он оказался отрезанным от своего штаба. Пришлось отказаться от захвата Ишима и отойти с тракта в леса. Вскоре части Блюхера (1827 человек и 12 орудий) были окружены у села Ашлык (ныне в Вагайском районе). 29 сентября 1919 года красноармейцы роты связи второй бригады Александр Вылегжанин и Геннадий Маландин доставили Блюхеру из Тобольска пакет (впоследствии они были награждены за это орденами Красного Знамени). Блюхер ведёт группу из 453-го полка (исполняющий обязанности комполка Ольшевский Ф. И.), остатков 456-го полка, 1-го батальона 454-го полка и 2-м дивизионом легартдива на север, к Тобольску, и с тыла нападёт на ударную белогвардейскую группу. Двум другим полкам 151-й бригады дается задача выйти к Богалину по Ашлыкским болотам на поддержку своим частям. 2 октября группа Блюхера неожиданно атаковала белых у деревень Бакшеево и Каудабаево. Противник отступил. Затем, взяв Русаново, группа Блюхера продвинулась до Юрт-Иртышатских высот и закрепилась вблизи деревни Мамаево. Воспользовавшись перехваченными сведениями, Блюхер наносит белым упреждающий удар. Его группа неожиданно нападает в ночь на 6 октября на Щукино, выбивает оттуда 27-й Верхотурский Сибирский стрелковый полк 7-й Тобольской Сибирской стрелковой дивизии (полковник Франк). 7 октября части группы занимают деревню Куримово и попадают в окружение. Прорвав кольцо в районе «Щукино—Куримово—Мамаево» обессиленная группа Блюхера вышла на село Богоярское и через 3 дня соединилась с Красной Армией. В ночь на 22 октября части 153-й бригады — 457-й и 458-й полки, переправившись под покровом темноты на левый берег Тобола, заняли Тобольск. Дивизия Блюхера участвовала почти во всех завершающих операциях по освобождению Сибири от колчаковцев. В конце ноября в связи с реорганизацией Восточного фронта 51-я была передана в состав 5-й армии, а после окончательного поражения колчаковских войск в Сибири её вывели в резерв главного командования Красной Армии. В марте 1920 года Блюхер назначен командиром-единоначальником 51-й сд, переведённой в Новониколаевск в резерв Главного командования РККА. В резерве 51-я дивизия находилась до июля 1920 года. Её бойцы занимались хозяйственными работами: восстанавливали разрушенную войной Сибирскую железную дорогу, Черемховские каменноугольные копи (Иркутская губерния)и т. д. В мае 1920 года назначен начальником Западно-Сибирского сектора ВОХР. 4 июля 1920 года возвращён на должность начальника 51-й сд и получил приказ о переброске дивизии на Южный фронт на борьбу с Русской армией П. Н. Врангеля. На 15 июля 1920 года дивизия имела в наличии: комсостава и лиц административно-хозяйственной службы — 1 276, бойцов пехоты — 10 596, бойцов вообще — 1 044. Из вооружения: винтовок — 12 139, сабель — 1 179, пулемётов — 201, бомбомётов — 6, орудий 3-х дюймовых — 24, тяжёлых — 8, автоматических ружей Люиса, Шоша и других — 41; на подвижных складах артснабдива: винтовок 3-линейных пехотного образца — 1 582, то же драгунского образца — 281, пулемётов — 2, автоматических ружей — 3, шашек — 31. Дивизия разгружалась на станции Апостолово с 7 августа 1920 года и двигалась вслед за 52-й и Латышской дивизией на левый берег Днепра. Она сосредоточилась во втором эшелоне и приступила к созданию обороны в районе Каховки. Проявил себя как мыслящий и талантливый полководец, особо отличившись в боях в Северной Таврии за Каховский плацдарм и в Крыму в Перекопско-Чонгарской операции[ Дивизия разгружалась на станции Апостолово с 7 августа 1920 года и двигалась вслед за 52-й и Латышской дивизией на левый берег Днепра. Она сосредоточилась во втором эшелоне и приступила к созданию обороны в районе Каховки. Проявил себя как мыслящий и талантливый полководец, особо отличившись в боях в Северной Таврии за Каховский плацдарм и в Крыму в Перекопско-Чонгарской операции[источник не указан 1061 день]. Блюхер неудовлетворительно оценил операцию по наступлению с 6 на 7 августа 1920 года. Он считал её преждевременной и плохо подготовленной. В докладной записке командующему армией И. П. Уборевичу он выражал своё недовольство тем, что наступление началось, не дождавшись полного позиционного сосредоточения 51-й дивизии, равнявшейся по численности почти всей наступавшей группе. Неоправданная поспешность с открытием боевых действий не позволила достичь решающего превосходства в силах над врагом. Критическое замечание начдива 51-й не понравилось командарму, и это, по-видимому, сказалось на последующих отношениях Уборевича с Блюхером. В период второго наступления войск 13-й армии, в конце августа, её части вышли в район Серогозы. Здесь они столкнулись с очень боеспособным врангелевским конным корпусом И. Г. Барбовича. В упорных и кровопролитных боях, развернувшихся в районе Серогозы, полки 51-й дивизии нанесли конникам Барбовича значительные потери и организованно отошли на исходное положение Каховского плацдарма. По свидетельствам командования 13-й армии, попытка Врангеля с 8 по 14 октября нанести решающий удар по Красной Армии в районе Кичкаса и Каховского плацдарма закончилась полным провалом. Во время атаки плацдарма белые потеряли все свои танки — они были либо уничтожены, либо захвачены частями 51-й дивизии. 27 октября 1920 года по частям дивизии был объявлен приказ о наступлении на Перекоп. К полудню 29 октября полки 152-й бригады вышли на исходные позиции в 8-6 километрах от Турецкого вала. Утро 31 октября застало бойцов 152-й бригады в 250—300 метрах от вала. Огневая бригада при поддержке 152-й бригады атакует восточную часть вала, но под сильным огнём противника залегает перед проволочным заграждением. Было ясно, что усилиями только Перекопской группы, без согласованного наступления других частей 6-й армии через Сиваш взять Перекоп не удастся. Поэтому в ночь на 2 ноября части группы были отведены на 7-8 километров к северо-западу от вала. В ночь с 7 на 8 ноября 15-я, 52-я дивизии, 153-я и Отдельная бригады 51-й дивизии двинулись в атаку Литовского полуострова через Сиваш. В девятом часу, когда туман рассеялся, все 65 орудий 51-й дивизии открыли беглый огонь по Турецкому валу. В 12 часов в бой пошла первая волна. Полки Огневой и 152-й бригад с 453-м полком ринулись на штурм. Через час пошла вторая волна наступающих. Блюхер приказывает пустить перед пехотой третьей волны броневики, а затем на помощь третьей волне четвёртую. В 3 часа ночи 9 ноября 1920 года неприступный Перекоп пал. В ночь на 11 ноября 151-я бригада захватывает почтовую станцию. Все резервы 51-й дивизии брошены к Юшуни. Между тем, белые потеснили 15-ю и 52-ю дивизии и создали угрозу городу Армянску. 151-я бригада 51-й дивизии, отбив контратаку марковцев, при поддержке Латышской дивизии в 9 часов захватывает железнодорожную станцию Юшунь. 15 ноября 51-я дивизия заняла город Севастополь, на следующий день — Ялту. Из всех соединений и частей, участвовавших в боях за Крым, дивизия Блюхера понесла самые большие потери. 51-я дивизия в последних боях против Врангеля покрыла себя неувядаемой славой. Невзирая на тяжёлые жертвы, в обстановке невероятных лишений, она до конца выполнила свой долг перед Республикой и, потеряв 75 % состава, штурмом овладела всеми линиями обороны противника, пробив своей грудью дорогу в Крым. М.В. Фрунзе По завершении боевых действий 51-я дивизия расположилась на отдых и пополнение в районе города Симферополя. Командующий фронтом предоставил Блюхеру для восстановления сил длительный отпуск. На службу Василий Константинович вернулся в феврале 1921 года. Дивизия дислоцировалась в Одесской губернии, и Блюхер был назначен начальником гарнизона Одессы и начальником войск Одесской губернии. 27 июня 1921 года назначен председателем Военного совета, главнокомандующим Народно-революционной армии Дальневосточной республики и военным министром ДВР. Членами Военного совета стали М. И. Губельман и В. И. Буров. Провёл реорганизацию НРА ДВР, укрепил дисциплину и одержал победу, взяв Волочаевский укреплённый район. На 1 июля 1921 года численность Народно-революционной армии по штатам определялась в 198 тысяч человек. В действительности же в армейских частях было только 76 тысяч. Республика не располагала ни финансовыми, ни материально-техническими средствами для содержания не только штатного, но и наличного состава армии. В конце лета 1921 года перед Блюхером на одно из первых мест встала борьба с войсками Романа Фёдоровича Унгерна-Штернберга. Совместными усилиями НРА и Красной Армии Советской России части Унгерна вынуждены были отступить в Монголию. По просьбе временного монгольского правительства войска ДВР пересекли монгольскую границу и помогли монгольской Народно-революционной армии освободить Ургу. В августе 1921 года в городе Дайрене (ныне Далянь), открылась русско-японская конференция (закрылась в апреле 1922 г.), где шли переговоры между Дальневосточной республикой и Японией об эвакуации японских войск с Северного Сахалина, из Приморья и Николаевска-на-Амуре. Находясь в Дайрене, 5 декабря 1921 года Блюхер получил шифрованную телеграмму от своего заместителя Трифонова, в которой сообщалось, что так называемая бело-повстанческая армия генерала Молчанова перешла в наступление на станцию Уссури и, смяв немногочисленные части народоармейцев, заняла её. Поэтому он поставил перед заместителем председателя Совета министров Фёдором Николаевичем Петровым вопрос о своём отъезде с конференции. «Мне нужно на фронт. Необходимо остановить Молчанова. Чем быстрее мы разобьём белогвардейцев, тем быстрее японцы примут наши предложения о выводе своих войск». Для оперативного руководства борьбой с Бело-повстанческой армией генерала Молчанова был создан штаб и военный совет Восточного фронта во главе с командующим Степаном Михайловичем Серышевым и членами военного совета П. П. Постышевым и Б. Н. Мельниковым. На фронт спешно перебрасывались из Забайкалья 1-я отдельная Читинская стрелковая трёхполковая бригада и Троицко-Савский кавполк. Все имевшиеся в республике запасы тёплого обмундирования, продовольствия, боеприпасов были направлены в сражающиеся с белогвардейцами части. 22 декабря 1921 года бело-повстанцы заняли город Хабаровск. В ночь на 28 декабря 1921 года бело-повстанческие части Поволжской бригады под командованием генерала Сахарова неожиданно начали наступление на станцию Ин с целью окружить и уничтожить гарнизон красных. Камский стрелковый полк обошёл с севера правый фланг народоармейцев. Уфимский кавалерийский совершил стремительный рейд с юга. Основные силы бригады — Уфимский и Волжский пехотные полки ударили в лоб по станции, вдоль линии железной дороги, но были остановлены. Инский бой имел большое значение для народоармейцев. Была одержана первая победа над молчановскими войсками, весть о которой тут же разнеслась по всему Восточному фронту. Белые отступили к станции Ольгохта и спешно стали укреплять свои позиции в районе Волочаевки. 28 января 1922 года для непосредственного руководства боевыми операциями на станцию Ин прибыл Блюхер вместе с полевым штабом. Датой начала наступления намечалось 10 февраля 1922 года. Штаб готовил, по плану Блюхера, выдвижение двух групп. Одна группа — Инская (Сводная стрелковая бригада Покуса и партизанские отряды) — наносила удар по Волочаевке по правому флангу и в случае успеха должна была преследовать противника до Хабаровска. Другая — Забайкальская (ею руководил Томин) в составе 1-го и 2-го Читинских пехотных полков, Троицко-Савского кавдивизиона, лёгкого артиллерийского дивизиона и 1-й Отдельной читинской бригады — действовала по левому флангу в направлении на Верхне-Спасскую и Нижне-Спасскую и в последующем на посёлок Казакевичево. В ночь на 10 февраля войска НРА начали развёртываться, затем весь день шёл бой. К 17 часам все атаки частей Инской группы белые отбили, потери Инской группы НРА: 428 человек убитыми, ранеными и замёрзшими. В ночь подразделения народоармейцев, участвовавшие в дневном бою, отошли от линии проволочных заграждений на 600—500 метров. Мороз достигал 42 градусов по Цельсию — начались обморожения. Забайкальская группа войск Томина, выдвинувшаяся с Ольгохты, заняла посёлок Забеловский, выбила противника с разъезда Поперечная. В течение дня она вела упорные бои за овладение селениями Верхне-Спасское и Нижне-Спасское; к вечеру они были взяты. Инская группа 11 февраля наступление не возобновила, а 12 февраля после боя войска Молчанова оставили станцию и посёлок Волочаевку, спешно проскочили Хабаровск, боясь быть отрезанными от спасительной для них «нейтральной зоны», контролируемой японцами. Обходная колонна Забайкальской группы Томина нанесла удар по левому флангу бело-повстанцев, и угрожала закрыть им путь в Приморье. Молчановские части задержались у станций Розенгартовка и Бикин. Здесь они оказали народоармейцам упорное сопротивление. За особо проявленные мужество и героизм 6-й стрелковый полк был награждён орденом Красного Знамени и переименован впоследствии в 4-й ордена Красного Знамени Волочаевский полк. Орденом Красного Знамени был также награждён бронепоезд № 8. В июне 1922 года Блюхера вызвали в Москву. 26 августа 1922 года назначен командиром-комиссаром 1-го стрелкового корпуса, формировавшегося из дивизий, оказавшихся после Гражданской войны на территории Петроградского военного округа (вступил в должность 30 сентября 1922 года). 27 апреля 1923 года назначен временно исполняющим должность начальника гарнизона города Петроград с исполнением обязанностей командира 1-го стрелкового корпуса. На этот пост Блюхер был выдвинут, как один из наиболее преданных делу революции командиров (ещё свежа была память о Кронштадтском восстании, хотя сам Блюхер в подавлении восстания не участвовал). Блюхер был избран членом Петросовета и членом ВЦИК: Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. В конце октября 1922 года, участвуя в работе IV сессии ВЦИК девятого созыва, Блюхер впервые увидел Ленина. 6 сентября 1923 года убыл в Москву в распоряжение начальника военной и морской инспекции Гусева для работ по заданиям инспекции, где пробыл до февраля 1924 года. В 1924 году назначен комендантом Ленинградского укрепрайона с исполнением обязанностей командира 1-го стрелкового корпуса. Осенью 1924 года советское руководство командировало Блюхера в Китай по просьбе Сунь Ятсена. В 1924—1927 годах Блюхер был главным военным советником Чан Кайши в Китае, участвовал в планировке Северного похода (пользовался псевдонимом «Зой Всеволодович Галин» в честь дочери Зои, сына Всеволода и жены Галины). Среди прочих под командованием Блюхера состоял молодой Линь Бяо. Блюхер прибыл в китайский порт Гуанчжоу в октябре 1924 года на советском военном корабле «Воровский» и в первую очередь обратил внимание на военную школу на острове Вампу. Оснащение китайской армии советским вооружением стало одной из важнейших забот Блюхера. За небольшой промежуток времени правительство Сунь Ятсена получило 40 тысяч винтовок, около 42 миллионов патронов, 48 орудий, 12 горных пушек, более 10 тысяч ручных гранат, 230 пулемётов, 18 бомбомётов, 3 самолёта и другое вооружение. По инициативе Блюхера был создан Военный Совет при ЦИК Гоминьдана в составе: Ляо Чжункая, Ху Ханьминя, генералов Сюй Чунчжи, Чан Кайши, Ян Симиня и, в качестве советника, В. В. Уральского (Блюхера). На очередном военном совете Блюхер изложил свой план Восточного похода. Суть его заключалась в немедленной организации контрнаступления лучших соединений Национально-революционной армии против генерала Чэнь Цзюнмина. Два корпуса юньнаньцев двинутся по долине реки Дунцзян на Боло — Хэюань — Ухуа — Синин. Гуансийские войска под командованием генерала Лю Чжэньхуана должна овладеть крепостью Вэйчжоу. Восточный поход начался 2 февраля и закончился 21 марта 1925 года. В этом походе Национально-революционная армия впервые одержала крупную победу. НРА освободила обширный район на побережье Южно-Китайского моря. Более семи тысяч солдат неприятеля было взято в плен. В Китае Блюхер часто болел; его беспокоило ранение, полученное на Германском фронте, и полученный здесь фотодерматит. К лету 1925 года болезни окончательно скрутили его. 23 июля 1925 года Блюхер убыл в Советский Союз на лечение. В середине мая 1926 года Блюхер, теперь под псевдонимом «Галин З. В.», вновь приступил к исполнению обязанностей главного военного советника в Китае. 23 июня 1926 года на очередном заседании Военного Совета гоминьдановские генералы согласились с предложенным Блюхером изменением проекта плана Северного похода и отказались от немедленного движения в Цзянси. В новом плане в качестве основной задачи первого этапа похода определялось нанесение удара по армии У Пейфу. Конечная цель этого этапа военных действий — взятие Ухани. Общая численность войск НРА перед походом составила почти 100 тысяч человек. Этой силой цзян-цзюнь Галин намеревался разбить 270 тысяч хорошо вооружённых и обученных солдат чжилийской клики. Наступление началось в октябре 1926 года. Корпуса НРА атаковали Чжучжоу и Лилин и вскоре овладели ими. В результате почти суточного сражения они взяли станцию Денсичао, затем была взята Чанша. В ночь на 30 августа части НРА атаковали позиции противника на всех участках фронта и прорвали линии вражеской обороны. Утром они захватили Ханьян и Ханькоу. В начале октября 1926 года, неприступный Учан сдался. С овладением городов Ханькоу, Ханьяна и Учана была решена участь Уханя — важнейшего экономического и политического центра бассейна реки Янцзы. Провинции Хунань и Хубэй были освобождены. Второй этап Северного похода начался в последних числах октября 1926 года. Он был назван третьей Цзянсийской операцией, план которой разработал Блюхер-Галин. В ходе Наньчанской операции корпуса НРА нанесли удары по району Дэань-Махуйлин, по городам Цзюцзян, Туцзян и железнодорожному узлу Наньчан. Цзянсийские войска были разбиты окончательно в первой декаде ноября. В плен взято около 40 тысяч солдат, захвачено огромное количество винтовок, пулемётов, несколько десятков орудий и другого вооружения. После освобождения провинции Цзянси НРА вступила в провинцию Аньхуэй и к концу ноября заняла её столицу — Аньцин. Сунь Чуаньфан с остатками своей армии отступил к Шанхаю и Нанкину. В феврале 1927 года Галин-Блюхер и весь его штаб переехали из Ханькоу в Наньчан. 22 марта 1927 года войска НРА заняли Шанхай и Нанкин. К периоду работы Блюхера в Китае относятся приказы РВСР № 664 и № 25/2 — 1927/1928 гг. о награждении его орденом Красного Знамени. Два приказа, значит, и две награды. В Центральном государственном архиве Советской Армии имеется протокол Китайской комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) за номером 7 от 15.12.1926 г. о представлении Блюхера В. К. к ордену Красного Знамени, а также секретная поздравительная телеграмма наркома обороны Ворошилова: «Ханькоу. Бородину. Галину. 24 декабря 1926 г. Инстанция наградила Вас, Галина и Бородина, орденом Красного Знамени, сердечно поздравляю. Прошу предоставить список инструкторов, советников, заслуживающих награждения орденом Красного Знамени или другими наградами. Награждении орденами в прессе не сообщать. Мезенцев». 11 августа 1927 года Блюхер со своей новой семьёй отбыл в Москву. По приезде в Москву Блюхер сразу попал в руки врачей. Тут же был поставлен диагноз: себорейная экзема, остро выраженная неврастения и гипертонический криз. Блюхер не соглашался на госпитализацию и просил оставить его на домашнем режиме. Просьбу удовлетворили. В лечотделе предложили поехать продолжить лечение и одновременно отдохнуть на Кавказские Минеральные Воды, конкретно — в город Железноводск. В 1928—1929 годах служил помощником командующего Украинским военным округом. 6 августа 1929 года был назначен командующим Особой Дальневосточной армией. В ответ на провокации была разработана Сунгарийская операция. Главным автором её был Блюхер, соавторами начальник штаба ОДВА А. Я. Лапин (Лыпиньш), командующий Амурской флотилией Я. И. Озолин (Озолинь), командир 2-й Приамурской стрелковой дивизии И. А. Онуфриев и авиатор Э. П. Карклин. Общая численность привлекаемых к операции сил составляла 1 117 человек пехоты. Авиация имела 15 бомбардировщиков и 6 гидросамолётов. Амурская флотилия располагала 8 боевыми кораблями. Китайские части превосходили советские войска по численности почти в двадцать раз. 29 октября 1929 года десантные отряды 2-й Приамурской дивизии погрузились на суда, и двинулись к Сунгари. На рейд Лахасусу вошли без боя, китайские части отступили в сопки. Десант продолжил движение вверх по Сунгари. Сутки спустя корабли Амурской флотилии были у Фугдина. Противник, подготовившийся к обороне, открыл сильный огонь, однако канониры корабельных пушек заставили китайцев замолчать. Советская авиация потопила все суда Сунгарийской флотилии. Штурмовать город в лоб красноармейцы не стали, иначе это привело бы к большим потерям. Были проведены стремительные обходные манёвры. В результате трёхчасового боя части гарнизона отступили, оставив Фугдин. 2 ноября Амурская военная флотилия вернулась в Хабаровск. Чжалайнор-Маньчжурское направление к началу ноября 1929 года стало наиболее опасным. Сюда китайское командование стянуло шесть пехотных бригад, кавдивизию, два бронепоезда, саперные и другие технические подразделения, а также несколько отрядов, сформированных из русских белогвардейцев. В целом эта группировка, возглавляемая генерал-лейтенантом Лян Чжуцзяном, насчитывала около 60 000 штыков и сабель. Лян хвастливо заявлял: он не сомневается в том, что разобьёт войска цзян-цзюня Галина и дойдёт до города Чита. Войскам Лян Чжуцзяна противостояли две стрелковые дивизии, кавбригада, кавдивизион, артиллерийский дивизион, сапёрный батальон, танковая рота, железнодорожная рота, три бронепоезда и легкобомбардировочная эскадрилья. И ещё в резерве, в читинском лагере, находилась 21-я Пермская стрелковая дивизия. Но она не была отмобилизована и содержалась по штатам мирного времени. 16 ноября 1929 года китайские войска при поддержке артиллерии попытались напасть на станицу Абагайтуевскую и разъезд № 86. Это стало официальным поводом для ответных боевых действий советской стороны. Ответная операция началась в ночь на 17 ноября 1929 года. По замыслу Блюхера обходной манёвр проводили 35-я Сибирская стрелковая дивизия, 5-я отдельная Кубанская кавалерийская бригада (под командованием К. К. Рокоссовского) и Бурят-Монгольский кавалерийский дивизион. В центре фронта держать противника должны 36-я Забайкальская и 21-я Пермская стрелковые дивизии. 5-я отдельная Кубанская кавалерийская бригада со своей задачей справилась: обойдя Чжалайнор, она отрезала китайские войска от Хайлара. К исходу 17 ноября 35-я Сибирская стрелковая дивизия, почти целиком уничтожив 14-й китайский полк, вплотную приблизилась к Чжалайнору, но овладеть городом не смогла. Ранним утром авиаразведка обнаружила крупные силы китайских войск, двигавшиеся от станции Цаган к осаждённому Чжалайнорскому гарнизону. Блюхер реагирует на это быстро и жёстко: он приказывает Вострецову поставить плотный огневой заслон подкреплению из Цагана и к 12 часам дня во что бы то ни стало взять Чжалайнор. Мощной артподготовкой цаганская «помощь» была остановлена. Одновременным штурмом 36-й стрелковой дивизии и подошедшими полками 35-й Чжалайнор к середине дня был захвачен. Остатки гарнизона попытались вырваться, но за городской чертой попали под клинки Кубанской кавбригады. Красные полки вновь штурмовали сильно укреплённые позиции. Здесь по рекомендации командарма, как и под Перекопом, Волочаевкой, успешно применялся блюхеровский метод прорыва обороны противника волнообразными атаками. Первый эшелон атакующих занимал окопы переднего края, забрасывал гранатами блиндажи и, не задерживаясь, шёл вперёд в глубь обороны. Очистка блиндажей от вражеских солдат, подавление локальных очагов сопротивления производилась вторым и третьим эшелонами. Чжалайнор занят 18 ноября 1929 года, Маньчжурия — 20 ноября 1929 года. В плен попал весь штаб Чжалайнор-Маньчжурской группировки во главе с Лян Чжуцзяном. Советские потери: убитых — 123, раненых — 605 человек. К этому времени сводная группа Лапина разгромила в Приморье гарнизон Мишань-фу. Были захвачены штабы 1-й Мукденской кавалерийской дивизии и 1-й стрелковой бригады. В боях там было уничтожено более тысячи солдат и офицеров противника. Маньчжурский правитель маршал Чжан Сюэлян обратился к советским властям с предложением срочно начать переговоры об урегулировании советско-китайского конфликта на КВЖД. 22 декабря в Хабаровске состоялось подписание советско-китайского протокола о восстановлении положения на КВЖД. ОДВА за доблестные действия по защите Родины была награждена орденом Красного Знамени и отныне именовалась Особая Краснознаменная Дальневосточная армия. Ордена Красного Знамени удостоились свыше 500 командиров и красноармейцев, участвовавших в боях против китайских войск. За победу на КВЖД в мае 1930 года Блюхер награждён орденом Красной Звезды за № 1. В 1931 году награждён орденом Ленина за № 48. В июне 1930 года открылся XVI съезд ВКП(б), делегатом которого большевики Дальневосточного края избрали Блюхера. От имени РККА ему было поручено приветствовать съезд. Осенью 1932 года Блюхер почувствовал себя плохо: снова обострение старых болезней. По настоянию доктора Ф. С. Малышева в конце октября он уехал в Москву на лечение в Кремлёвскую больницу. 9 декабря 1932 года Блюхера под псевдонимом Всеволод Васильевич Сибирцев направили в Германию для более глубокого медицинского обследования. Но заметных результатов поездка в Берлинский госпиталь не принесла — точного диагноза там не установили, и поэтому лечение в основном было таким же, что и в Кремлёвской больнице. Вернулся он в Хабаровск в январе 1933 года. 4 мая 1935 года начальник штаба РККА Егоров сообщил Ворошилову, что Блюхеру была отправлена оперативная директива о действиях ОКДВА в случае войны с Японией. Документы были доставлены Блюхеру 25 марта, и до 6 апреля он изучал все отправные данные для сосредоточения войск. Но «окончательное решение о группировке по направлениям Блюхер до 17 апреля не принимал, так как с 7 апреля заболел известной Вам „болезнью“. Это решение было принято только 29 апреля». В феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б) Блюхер избирается кандидатом в члены ЦК ВКП(б), а на октябрьском Пленуме ЦК 1937 года переводится в состав членов ЦК ВКП(б). 1 июля 1938 года возглавил Дальневосточный фронт. 29 июля 1938 года начались боевые действия у озера Хасан, командование войсками принял на себя Г. М. Штерн (В. К. Блюхер прибыл в Посьет и принял на себя командование войсками 2 августа 1938 года). Приняв командование, В. К. Блюхер отдал 40-й стрелковой дивизии атаковать японские войска, не пересекая линию государственной границы. В результате допущенных ошибок советские войска понесли большие потери и смогли добиться успеха лишь к 10 августа. Главный военный совет (К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый, В. М. Молотов, И. В. Сталин и другие) отметил, что у озера Хасан выявились « огромные недостатки в состоянии Дальневосточного фронта ». Блюхера среди прочего обвинили в том, что он « не сумел или не захотел по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов народа ». Только при И. Р. Апанасенко (который был назначен командующим фронтом в начале 1941 года) была ликвидирована опасность окружения фронта: до этого единственной «артерией» снабжения была железная дорога, сообщение по которой легко было перерезать небольшой группой диверсантов. Апанасенко же рекордными темпами построил параллельную автомобильную дорогу, значительно повысив боеготовность Дальневосточного фронта. Дорога от Хабаровска до станции Куйбышевка-Восточная была готова к 1 сентября 1941 года. В приказе народного комиссара обороны Союза ССР № 0040 4 сентября 1938 года было сказано «…Даже после получения указания от Правительства о прекращении возни со всякими комиссиями и расследованиями и о точном выполнении решений Советского правительства и приказов Наркома т. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооружённого отпора японцам. Дело дошло до того, что 1 августа с.г. при разговоре по прямому проводу тт. Сталина, Молотова и Ворошилова с т. Блюхером, товарищ Сталин вынужден был задать ему вопрос: 'Скажите, т. Блюхер, честно, есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами. Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту, а если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля…». Этим же приказом маршал Блюхер от должности командующего войсками Дальневосточного Краснознамённого фронта отстранён и оставлен в распоряжение Главного военного совета РККА. С осени 1936 года в НКВД СССР на Блюхера начали поступать агентурные сведения об участии в заговоре, сообщающие, в том числе, о намерении Блюхера добиться отделения Дальнего Востока от России. Агентурные сведения о Блюхере были отосланы Ежову для ЦК ВКП(б) (сентябрь 1936 и февраль 1937). Сталин включил Блюхера в состав Специального судебного присутствия, осудившего на смерть группу высших советских военачальников по «Делу Тухачевского» (июнь 1937). В конце июля 1937 года в Хабаровск прибыл депутат Верховного Совета СССР, комиссар государственной безопасности 3-го ранга Г. С. Люшков. Он сменил на посту начальника Управления НКВД по Дальневосточному краю Т. Д. Дерибаса, который вскоре сознается в подготовке убийства Блюхера. 13 июня 1938 года Люшков перешёл границу в районе Ханчунского погранполицейского отряда и сдался маньчжурским пограничникам, попросив политического убежища. В ходе последовавших за этим делом репрессий в РККА было арестовано всё окружение Блюхера на Дальнем Востоке. В начале 1938 года Блюхер поставил перед Сталиным вопрос о доверии к себе. Сталин заверил Блюхера, что полностью доверяет ему. 22 февраля 1938 года «в связи с XX-й годовщиной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота, за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической подготовке частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии» Блюхер был награждён вторым орденом Ленина. В октябре 1938 года отстранённый от должности маршал Блюхер лечился в Адлере, на даче Ворошилова в пансионате «Бочаров Ручей», где и был арестован 22 октября 1938 года. Специальным поездом доставлен в Москву. 24 октября в 17 часов 10 минут его с Курского вокзала привезли на Лубянку во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. Поместили в камеру № 93 и присвоили ему тюремный номер «11». За восемнадцать дней пребывания Блюхера во внутренней тюрьме НКВД, со дня ареста и до кончины, его допрашивали двадцать один раз (с 26 октября 1938 года допросы проводились и в Лефортовской тюрьме). Семь допросов арестованного № 11 провёл лично Берия, одиннадцать — начальник отделения ОО ГУГБ НКВД СССР старший лейтенант Иванов, три — оперуполномоченные ОО ГУГБ НКВД И. И. Головлёв и Д. В. Кащеев. В собственноручных показаниях, написанных в течение 6-9 ноября 1938 года, он признал себя виновным в том, что был участником антисоветской организации правых и военного заговора. 9 ноября 1938 года в 22 часа 50 минут скоропостижно, находясь под следствием, В. К. Блюхер умер в кабинете врача внутренней тюрьмы. Спустя два часа Меркулов приказал отправить труп Блюхера в морг Бутырской тюрьмы для судебно-медицинского вскрытия. По заключению судмедэкспертизы (судебно-медицинский эксперт Семёновский), смерть маршала наступила от закупорки лёгочной артерии тромбом, образовавшимся в венах таза. Рано утром труп Блюхера был перевезён в крематорий и предан кремации. 11 ноября 1938 года дело по обвинению Блюхера было прекращено за смертью обвиняемого. 10 марта 1939 года уже посмертно задним числом лишён звания маршала и приговорён к смертной казни за «шпионаж в пользу Японии» (В Дайрене Блюхер якобы занимался шпионской деятельностью в пользу Японии. Активную помощь в этом ему оказывали Виктор Сергеевич Русяев и барон Георгий Николаевич Розен), «участие в антисоветской организации правых и в военном заговоре». В сентябре 1955 года в Комитет Партийного Контроля при ЦК КПСС обратился с заявлением М. И. Губельман, бывший член Военного Совета ДВР (в 1921 году), который возглавлял В. К. Блюхер. Он просил КПК разобраться в деле Блюхера, считая, что легендарный маршал был необоснованно репрессирован. Такое же заявление подал Генеральному прокурору СССР заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР генерал армии А. В. Хрулёв. Рассмотрев материалы дополнительной проверки и архивно-следственного дела на Блюхера, руководствуясь ст. 221 УПК РСФСР, полковник юстиции Я. П. Терехов 9 марта 1956 года постановил: «Решение НКВД СССР от 11 ноября 1938 года о прекращении дела по обвинению Блюхера Василия Константиновича за смертью обвиняемого отменить. Дело по обвинению В. К. Блюхера прекратить по ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, то есть за отсутствием в его действиях состава преступления». Тогда же реабилитированы и оставшиеся в живых члены его семьи. Блюхер был женат трижды. Первая жена (с августа 1919 года до июля 1924 года) Галина Павловна Покровская работала регистратором и машинисткой в городе Вятке. Галина родила Василию троих детей. Первенец — дочь Зоя — умрёт в младенчестве, не дожив до года. Сын Всеволод (1922—1977) попал в детский дом, потом воевал в составе 65-й армии, был награждён Орденом Красного знамени (получил уже после реабилитации отца), после войны работал шахтёром., В июле 1923-го — дочь Зоя (имя ей дадут в память первой дочери). В период голода в СССР Галина и Василий взяли девочку-сироту Катю из поезда, который привёз в Забайкалье из Поволжья сотни детей, оставшихся без родителей, и удочерили её. Катя жила вместе с детьми Блюхера до 1937 года, затем у неё нашлась старшая сестра, и она переехала к ней. Арестована 24 октября 1938 года. Обвинялась в том, что якобы знала об антисоветских настроениях Блюхера и не донесла об этом органам Советской власти. 10 марта 1939 года Военной коллегией была осуждена к расстрелу. Работая в Китае, Блюхер женился на Галине Александровне Кольчугиной (1899—1939). К моменту ареста 22 октября 1938 года (в один день с бывшим мужем) она являлась слушателем 4-го курса военного факультета Академии связи имени Подбельского. Обвинялась в недоносительстве о контрреволюционной деятельности своего бывшего супруга, а также, дополнительно к этому, в проведении шпионажа и соучастии в антисоветском военном заговоре. 14 марта 1939 года Военная коллегия приговорила её к смертной казни. Сын Василий (1928—2013) — инженер, учёный, педагог, общественный деятель, в 1978—1985 гг. создатель и первый ректор СИПИ. В 1932 году после возвращения из Китая Блюхер женился на 17-летней Глафире Лукиничне Безверховой. Осуждена Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ за недоносительство о преступной деятельности мужа, о которой она якобы знала. У них родились двое детей: Ваира и Васелин (Василий). На основании показаний, данных Блюхером, кроме двух его первых жён, были также расстреляны его брат капитан Павел Блюхер и его жена. Арестованный одновременно с Блюхером его брат Павел Константинович (командир авиазвена при штабе ВВС Дальневосточного фронта) 26 февраля 1939 года Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорён к смертной казни по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре. В тот же день расстрелян. Реабилитирован 9 мая 1956 года. На вершине сопки Июнь-Корань на месте Волочаевского боя рядом с памятником, посвящённым этому событию (село Волочаевка-1 Еврейской автономной области) установлен кенотаф маршалу Советского Союза Блюхеру — камень с надписью. 1923—1926 годы — Комиссаровская улица, 8. 2 ордена Ленина (№ 48, 1931 год; № 3698, 22.02.1938) 3 ордена Красного Знамени РСФСР Постановление ВЦИК от 30 сентября 1918 г. № 1. Вручён 11 мая 1919 г специальным представителем ВЦИК в штабе 3-й армии на Восточном фронте; Приказ РВС № 197 от 14 июня 1921 г. — За выдающуюся храбрость, военный талант и организаторские способности, проявленные в борьбе с Дутовым и другими белогвардейцами в 1918 году; за отличия в боях на Восточном фронте 30-й стрелковой дивизии; Приказ РВСР № 221 от 20 июня 1921 г. — за отличия при штурме Перекопа 51-й стрелковой дивизией; 2 ордена Красного Знамени СССР Приказ РВС СССР № 664 от 25 октября 1928 г. — за отличия при обороне Каховского плацдарма; Приказ РВС СССР № 101 1928 г. — в ознаменование 10-летия РККА; орден Красной Звезды (№ 1, 1930 год) медаль «XX лет РККА» (№ 5657, 1938 год) нагрудный знак «5 лет ВЧК-ГПУ» (№ 773, 1932 год) Реввоенсовет 1-й Конной армии приветствовал Блюхера как «красного вождя и победителя на Перекопе и Юшуне» и преподнёс ему золотые часы. Звёздочка красная именная Крест китайский № 1551. Именем Блюхера названы: Богоявленский переулок в Москве в 1930—1938 гг назывался Блюхеровским. улицы в Верхнеуральске, Днепропетровске, Тюмени, Екатеринбурге, Запорожье, Иркутске, Казани, Керчи, Киеве, Кирове, Константиновке, Кривом Роге, Виннице, Кургане, Мелитополе, Новосибирске, Озёрске, Омске, Оренбурге Охе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Рыбинске, Самаре, Севастополе, Симферополе, Стерлитамаке, Белорецке, Уфе, Челябинске, Магнитогорске, Харькове, Херсонe, Ялте, Ярославле, Темиртау (Карагандинская область), Кунгуре, Большом Камне; проспекты в Санкт-Петербурге и Уссурийске; площадь и улица в Хабаровске. Также его именем названы: школа № 52 г. Владивостока; школа № 17 г. Владивостока; средняя школа № 50 г. Комсомольска-на-Амуре; кинотеатр г. Каховка (Херсонская область, Украина); самый крупный в СССР речной буксир-толкач; судно — плавконсервный завод «Василий Блюхер» на Дальнем Востоке. Блюхер — ж/д станция в п. Славянка Приморский край Блюхерово (быв. Михайло-Семёновское) — ныне село Ленинское, Еврейская автономная область Блюхерово — ныне село Чкалово, Тайыншинский район Северо-Казахстанской области Блюхерово — ныне дачный посёлок Чапаевка Хабаровский край В 1962 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Блюхеру. В Рыбинске проводится ежегодный Всероссийский турнир по самбо памяти маршала В. К. Блюхера «Пароль не нужен» (1967), в роли Блюхера — Николай Губенко. «Маршал революции» (1978), в роли Блюхера — Борис Невзоров. «Московская сага (телесериал)» (2004), в роли Блюхера — Валерий Копчёнов. «Исаев (телесериал)» (2009), в роли Блюхера — Константин Лавроненко. Советская карта Дальнего Востока 1930 года издания с изображением Блюхера на ней

Василий Константинович Блюхер родился 19 ноября (1 декабря) 1889 года в деревне Барщинка, Рыбинский уезд, Ярославская губерния, в крестьянской семье. Отец – Константин Павлович Блюхер. Мать – Анна Васильевна Медведева. Василий был первым ребёнком в семье. Всего в семье было четверо детей. Прадеда Блюхера, крепостного, отданного в солдаты и вернувшегося с Крымской войны со многими наградами, помещик назвал Блюхером по фамилии знаменитого прусского фельдмаршала времён наполеоновских войн...

Блюхер, Василий Константинович

Целый ряд успешных операций сделал Блюхера легендой Красной Блюхер стал членом Самарского военно -революционного комитета, Во время похода разрозненные отряды были объединены под руководством Блюхера. выиграны при его непосредственном участии в разработке их планов.